«Скоро не будет ни средств, ни вариантов, осталась приблизительно пара лет до конца текущей системы»

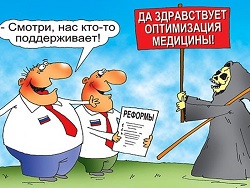

Эпидемия стала той лакмусовой бумажкой, которая ярко показала, к чему привела проводимые в крайние годы реформа системы здравоохранения. Ее улучшали так, что в стране появилась нехватка больниц, квалифицированные кадры начали массово покидать госсектор, а то и страну. Профессия доктора стала непрестижной, а пациента все почаще заставляют заплатить даже за самую примитивную медпомощь.

Кто повинет и что созодать? Реально ли возвратиться на начальные позиции и необходимо ли это?

В конце года Всероссийский альянс страховщиков (ВСС) подвел некие грустные итоги: оказалось, в период с января 2021 года по октябрь, количество жалоб в страховые медорганизации (СМО), которые обеспечивают полисы ОМС, удвоилось.

За этот период СМО провели наиболее 24 миллионов экспертиз и выявили 3,5 миллионов нарушений. Большая часть нарушений соединены с тем, что не соблюдались эталоны оказания медпомощи либо клинические советы по исцелению; оказание помощи заканчивали заблаговременно; сроки оказания медпомощи не соблюдались. По данным сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, уровень удовлетворенности русскими пациентами оказанной им медпомощью оказался на уровне 24,6%, что показал проведенный в 47 регионах страны опрос.

По данным исследования Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ, в этом году 44% людей заявили о вариантах недовольства плодами мед помощи, что на 10% выше характеристик прошедшего года. Основная претензия пациентов – «безразличное, формальное, грубое отношение докторов». На втором месте - длительное ожидание очереди в больнице (43%), на 3-ем – трудности с записью на прием (42%).

Наиболее половины из 6 тыщ медработников, опрошенных в 2021 году НИУ ВШЭ, охарактеризовали состояние российского здравоохранения, как критичное. Этот показатель вырос наиболее чем в 2 раза по сопоставлению с данными 2018 года, когда аналогичного представления придерживались 24% служащих сферы здравоохранения. При всем этом посреди докторов усилилось проф выгорание. «Это становится предпосылкой усиления кадрового недостатка в мед организациях – докторы уходят», – гласит директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин. В 49 регионах количество участковых терапевтов в 2020 году уменьшилось.

К таковым результатам привела, естественно, не только лишь эпидемия, которая занесла разлад в систему оказания мед помощи во всем мире, да и наша русская специфичность: пациенты меньше чувствуют, что могут рассчитывать на доброкачественную и доступную мед помощь, а докторы — что завтра их не поколотят пациенты либо они не окажутся под статьей. Но основное — все это сделалось следствием реформ и оптимизации, которые были проведены в стране в крайние годы. И сейчас основная неувязка — нивелировать их последствия и вернуть утраченное.

Какая система оказания медпомощи может оказаться более успешной? «МК» отдал высказаться на данную тему докторам, медработникам и иным профессионалам отрасли. Для этого мы провели опрос как лично, так и в соц сетях (некие врачи решили остаться анонимными).

Вот для вас и реформы

Как считает глава всероссийской Лиги пациентов пациентов Александр Саверский, реформа системы здравоохранения стартовала некорректно: «Помню, в 2018 году одна чиновница из общественного блока правительства заявила в интервью: мы желали, как на Западе, чтоб коек было не много, а основным сделалось амбулаторное звено, и продолжим двигаться в этом направлении.

Но начали совершенно не с того конца: сначала необходимо было развить амбулаторный блок, а уже позже сокращать кровати. Неискусные деяния по оптимизации привели к тому, что у нас вырос личный сектор, и продолжает расти. Мы уничтожили бесплатную медицину.

Меня в свое время поразили данные Росстата от 2019 года: 34% нуждающиеся в мед помощи не обращались за ней. По различным причинам: люди называли ее труднодоступной, плохой, дорогой. Это трагедия! И 55% населения уже в 2016 году не доверяли докторам (в 2014 таковых было 35%) - это данные ВЦИОМ. На данный момент вот начали усиливать первичное звено — то, что было надо созодать 20 годов назад. Тогда и бы кровати сами отвалилась».

«Реформа была принужденной, - считает доктор Алексей М. - Ее начали с сокращения коечного фонда (который был выше в 4 раза, чем в цивилизованных странах). Потому самые квалифицированные докторы из стационаров ушли в платную медицину. Личные поликлиники в то время создавались устроителями здравоохранения, которым сделалось тесновато в новейших обстоятельствах. За ними спецы и пошли. Отсюда такие невосполнимые утраты. Позже все посыпалась. Стали латать - улучшить медицину. Вот для вас и реформы».

Как сказал обозревателю «МК» узнаваемый детский доктор, публичный деятель, глава Нацмедпалаты Леонид Рошаль, оптимизация здравоохранения привела к страшным последствиям: «Основное ее «достижение» – резкое сокращение коечного фонда и кадрового состава. Я для вас лишь один пример приведу, данные из Архангельской области - в Северодвинской городской поликлинике СМП № 2 не хватает шестерых участковых терапевтов, 4 рентгенологов, 4 травматологов, 3-х докторов приемного отделения, 10 докторов общей практики, 10 докторов, 14-ти анестезиологов-реаниматологов. Можно считать такую ситуацию обычной?

Зато можно «прекрасно» отчитаться о средних цифрах зарплаты, потому что недостаток кадров дозволяет докторам мало больше заработать. Это грешная практика. Но ведь мы чувствуем и «высококачественный» голод. У нас большие задачи в подготовке юных профессионалов. Много выпускников мед вузов получают неудовлетворительную оценку работы в практическом здравоохранении. Доволен ли я лично проведёнными реформами здравоохранения? Больше нет, чем да».

ОМС преткновения

По воззрению профессионалов ВСС, сейчас страховые компании на самом деле делают роль проводников средств от Федерального фонда ОМС в поликлиники и больницы, но при всем этом принцип «средства идут за пациентом» совсем не соблюдается. В эталоне СМО должны аккумулировать выделяемые средства и перераспределять их зависимо от того, где больше поток пациентов, и больше средств должны получать те медучреждения, которые употребляют их эффективнее всего. Это именуется «риск-ориентированным подходом». Специалисты НИУ ВШЭ еще два года вспять давали провести на данную тему «пилот» в паре регионов, но пока дело не двинулось.

Тем временем, фаворит профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал лицезреет в риск-ориентированной модели суровые недостатки: «Предполагается, что в риск-ориентированной модели «страховщики оставляют на собственных счетах часть средств из фондов ОМС в виде резервов и несут страховые опасности совместно с государством». Другими словами частники берут и оставляют для себя муниципальные средства, которые собираются в ОМС усилиями налоговой службы, а совсем не усилиями личных страховщиков, и это именуется тоже нести опасности? Это паразитизм на муниципальных ресурсах.

В рамках пилотного проекта предполагается, что страховые компании будут аккумулировать выделяемые средства и перераспределять их зависимо от того, где больше поток пациентов, «чтоб средства получали те мед организации, которые более нужны». Другими словами вы желаете совсем загнобить наиболее слабенькие мед учреждения, в каких поток пациентов меньше? Вы так для себя осознаете задачки реформы здравоохранения?»

Александр Саверский считает, что в системе финансирования медицины не обязано быть стимулов для докторов и медучреждений: «Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) за услуги по тарифам провоцирует оказание дорогой помощи (к примеру, тариф по COVID-19 наращивают иногда в 18 раз). Доктору прибыльно заместо аппендицита написать «гнойный перитонит» - тариф сходу вырастет в пару раз.

Система, которая стоит на таковых принципах, обречена, из нее необходимо убрать все избыточное. Доктору необходимо платить за труд, несмотря на характеристики. Как покажутся характеристики («тяжесть заболевания (нарушения нормальной жизнедеятельности, работоспособности)», «исцеление», «свойство услуги»), система начнет это продавать на бумаге. Сейчас весь мир потихоньку движется к русской модели медицины, различные страны перебегают от страховой к экономной (хотя это тоже вид страховой) системе финансирования. И это уместно».

А вот у докторов — другое мировоззрение. Как дал ответ в процессе опроса в соцсетях доктор Николай И. из Казани, «нужна ровная вещественная зависимость от количества и свойства работы доктора. Тогда он будет хлопотать и о любом пациенте, и мастерски расти». Доктор Рита И. считает, что начать нужно с того, чтоб найти достойную заработную плату доктора, сравнимую с зарплатами депутатов: «Тогда не будет смысла докторам уходить в личный сектор. А сейчас в регионах - одичавший дисбаланс. Докторов по ОМС - недостаток, зато в личных клиниках (их 5 на 100 000 населения) всех докторов сколько хочешь».

«Думаю, нам необходимо свергнуть систему ОМС и возвратиться в систему прямого одноканального финансирования. Но вот может быть ли это? Очень сомневаюсь», - считает доктор Вячеслав Г.

«К огорчению, принято связывать все задачи здравоохранения с работой системы ОМС, - гласит член Совета по мед страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина. - Но нужно верно осознавать, что ОМС – это сначала система финансирования. Сколько в стране есть средств на здравоохранение, так медпомощь и финансируется. Система ОМС не решает задачи недостатка кадров, не обеспечивает уровень квалификации докторов, не организует процессы исцеления в определенных медорганизациях.

Поменять систему на экономное финансирование нецелесообразно. Во-1-х, это еще одна реформа, которая приведет к перераспределению доходов и нехорошим последствиям из-за неравенства регионов. Во-2-х, мы потеряем наилучшее, что есть на данный момент.

В экономной модели правительство само и финансирует, и вылечивает, в ОМС оно - заказчик. В системе ОМС есть независящий, вневедомственный контроль свойства мед помощи, и оплате (расчёту за купленный товар или полученную услугу) подлежит лишь та помощь, которая соответствует определённым аспектам свойства. Почти всем, естественно, это не нравится. Сформирована система защиты и восстановления прав пациента, и это основное. Пациента не только лишь консультируют по всем вопросцам, да и решают трудности в процессе получения медпомощи.

Наиболее того, страховщики безвозмездно помогают пациенту в досудебном порядке урегулировать конфликты с мед организацией, также защищают его интересы в судах. Пациент не остается один на один со своими неуввязками.

По данным ВСС, лишь за 1-ое полугодие текущего года количество воззваний в страховые мед организации превысило 3 миллиона, 98% воззваний в колл-центры завершаются резвым решением задачи. А кому мог доверять пациент в экономной системе, к кому он мог обратиться? Я полагаю, что стратегическая цель развития нашего здравоохранения обязана быть связана все-же с окончательным встраиванием традиционных страховых принципов в существующую модель ОМС, а не с отказом от нее».

Варианты развития погибают

Некие врачи считают единственным методом восстановления здравоохранения возврат к русской системе. «Это самая удачная, социально совершенная форма здравоохранения. Невзирая на финансирование по остаточному принципу, невозможность личного планирования, культура диагностики и исцеления русской медицины постоянно держалась на высочайшем уровне благодаря конкретно проф организации и централизованному управлению», - считает доктор Юрий К.

«К огорчению, всё убито, - вздыхает доктор Светлана В. - Что взять с мертвого организма? На теоретическом уровне его могли бы возродить, но не будут, сейчас прибыльнее хищническая и не постоянно грамотная личная "медицина".

Мне 45. Пока я и мои коллеги-ровесники и постарше работоспособны - мы не дадим ушатать в ноль мед помощь людям. Мы воспитаны работать на совесть. Если всякого из нас не убьют на физическом уровне - мы раз в день будем продолжать вылечивать. К хоть какой нормативной лжи мы адаптируемся. И пусть «оптимизаторы» бьются в бесконечной истерике, они уничтожили систему. Но они не сумеют запретить нам вылечивать и реабилитировать. Мед часть геноцида мы не допустим, вроде бы тяжело ни было на данный момент. И юных коллег мы тоже воспитываем верно. Сейчас как никогда "кадры решают всё"

И все таки большая часть опрошенных нами профессионалов вспоминают советскую систему с содроганием. «Патерналистские подходы в медицине, как в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии), на данный момент не пройдут массово. Думаю, что возврат к той системе неосуществим: это и неистово накладно, и непопулярно, и нет политических сил и воли, и еще приведёт к изоляции мед общества от интернационального», - считает доктор Галина Р. «Русская система здравоохранения выстроена на иной экономической и социально-политической базе, - добавляет доктор Сергей С. - Не считая того, её и реформировать взялись конкретно поэтому, что она не стала отвечать реалиям конца 80-х годов прошедшего века».

Эксперт Высшей школы экономики Миша Плисс настроен пессимистически: «Нереально и не надо возвращать дореформенные времена. Есть много сценариев развития, но во всех кто-то на некое время проигрывает - или пациенты, или докторы, или бюрократы, или силовики, контролирующие поставки. Проигрывать никому не охото, потому никто ничего не желает поменять, но средств становится меньше и меньше, платежеспособность населения понижается седьмой год попорядку, и варианты развития потихоньку погибают, потому что для всех конфигураций необходимы средства. Скоро их не будет - ни средств, ни вариантов, осталась приблизительно пара лет до конца текущей системы».

Что созодать?

«Реформу медицины нужно начинать с системы подготовки будущих докторов в медвузах, - уверена доктор Валентина Л. - А сейчас в этом вопросце много теории, но весьма не много практики. Основное в обучении будущих докторов - обучить их применению приобретенных познаний в практической деятельности. Другими словами рассматривать данные о нездоровом, читать рентгенограммы, ЭКГ (Электрокардиография — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца) и т.д. Они должны больше времени разговаривать с нездоровыми (проводить опрос, обследование, ведение истории заболевания) — всего этого на данный момент очень не много. Необходимо возвратить интернатуру и уменьшить прием платников в университеты. Сейчас в стране расплодились коммерческие поликлиники, где часто назначают излишние обследования, но профессионализм вызывает огромные вопросцы».

Заслуженный доктор РФ (Российская Федерация - государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), к.м.н., хирург-травматолог Анатолий Пушков дает принять доктрину политики в области здравоохранения, которая обязана быть впрямую связана с сохранностью страны и его населения. Он ведает, что в 1942 году в стране была выдумана военно-медицинская доктрина, направленная на сохранение и укрепление здоровья личного состава, спасение жизней, быстрейшее исцеление и восстановление боеспособности покалеченых и нездоровых.

"Конкретно эта доктрина поспособствовала возвращению в строй 72,3% покалеченых и 90,6% нездоровых воинов. В общей трудности это около 18 миллионов человек! Опосля что управление страны, при разработке послевоенной системы здравоохранения приняли полностью правильное решение. За базу была взята бесплатность и этапность оказания мед помощи.

Поначалу доврачебная (ФАП), потом 1-ая докторская (участковая поликлиника и дальше ЦРБ), квалифицированная медпомощь с элементами спец. На верхушке - федеральные поликлиники мединститутов, научно-исследовательские университеты…

Не считая того, были сделаны службы неотложной помощи и городские станции критической мед скорой помощи; многопрофильные поликлиники, сети диспансеров для нездоровых с социально небезопасными болезнями, реабилитационные центры, санатории. Была сотворена вылетавшая во все районы Всесоюзная служба санавиации для оказания критической помощи при спасении жизни нездоровых. Конкретно эта система здравоохранения была признана ВОЗ в 1978 году одной из наилучших в мире", - гласит Анатолий Пушков.

На данный момент же, убежден эксперт, начинать все конфигурации нужно лишь опосля формирования и принятия общей концепции организации здравоохранения, признания ее высокорентабельной отраслью промышленности, впрямую влияющей на сохранность страны: "Решать частные вопросы нужно, начиная с главного: с подготовки кадров, врачей, медсестер, фельдшеров. И главное, с повышения требований к интеллектуальному и общеобразовательному уровню абитуриентов, которые идут в медицину. Постулат "кадры решают все" никто не отменял".

- Для конфигурации ситуации - основное, чтоб было желание, - считает Леонид Рошаль. - Без роста финансирования отрасли заморочек не решить. Нужно подымать уровень финансирования хотя бы на 5% от ВВП (Валовой внутренний продукт - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства). Нацмедпалата уже много лет гласит о том, что у нас нет точной, сверенной гос программки по ликвидации кадрового недостатка, что тянет за собой огромное количество заморочек. Таковая программка обязана быть.

И решение кадрового вопросца к 2030 году россиян не устраивает. Необходимо разглядеть данную тему всесторонне и ответить на ряд непростых вопросцев. Наращивать либо не наращивать набор в университеты? Недостаток каких конкретно профессионалов нужно устранить сначала? В какие сроки мы сможем проработать новейшие вопросцы для допуска к профессии, вопросцы системы приема в университеты, отчисления неуспевающих, аккредитации, непрерывного проф образования?

Нам не следует забывать о необходимости решения целой группы соц вопросцев, которые имеют решающее значение в закреплении юных профессионалов на селе и имеет принципиальное значение в работе первичного звена.